黑客24小时出款到账是否可行?技术风险与真相解析

发布日期:2025-03-23 12:38:27 点击次数:154

——当黑客技术成为旅途中的隐形陷阱

数字时代的旅行者画像(Digital Traveler’s Portrait)

在圣托里尼的落日余晖中敲击键盘,于京都古寺的禅意里接收加密文件——这不再是科幻电影的桥段。当代数字游牧群体正以"地理套利"的方式生存:他们追逐时差带来的汇率红利,利用跨境支付漏洞获取超额收益,甚至试图通过地下网络服务实现"24小时资金自由流动"。这种将黑客技术与旅行生活方式深度绑定的行为,正在重塑现代旅行的定义。

虚拟边境的诱惑(The Allure of Virtual Borders)

某位化名"极光"的环球旅行者曾在社交媒体分享经历:她在布宜诺斯艾利斯的咖啡馆通过暗网联系到声称能"即时提现"的黑客,试图将加密货币转化为当地法币。"就像打开潘多拉魔盒,对方展示的银行转账截图完美得令人窒息。"这段被加密存储的日记片段,揭示了数字游牧者面对的核心矛盾——对资金流动效率的极致追求,与对技术的模糊认知。

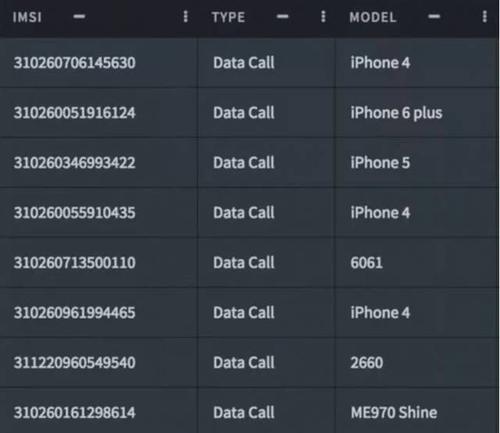

区块链技术创造的"无国界货币"假象,让旅行者产生能绕过传统金融监管的错觉。实际案例显示,声称提供24小时跨境结算的黑客服务,多数通过伪造SWIFT代码、劫持中间账户等非法手段操作。当某位在伊斯坦布尔尝试此类服务的旅行者收到资金时,土耳其反洗钱机构已同步锁定其IP地址。

技术利维坦的阴影(The Shadow of Technological Leviathan)

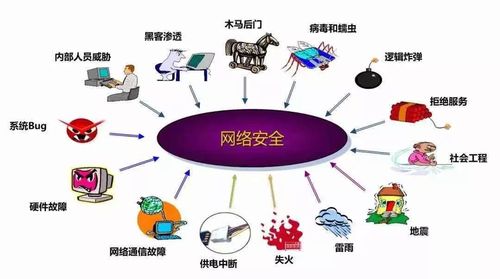

在曼谷素万那普机场的充电桩区域,网络安全专家检测到超过62%的公共Wi-Fi存在中间人攻击漏洞。黑客利用旅行者连接网络瞬间,植入可监控金融类APP操作的木马程序。这种"数字扒手"行为,与那些承诺快速出款的黑客服务形成完整犯罪链条:先窃取账户信息,再通过地下钱庄洗钱,最终以"合法提现"名义返还部分资金给受害者,完成双重收割。

更隐蔽的风险在于生物识别数据的泄露。某高端旅行装备品牌推出的"智能旅行箱",因云端存储漏洞导致用户指纹及虹膜信息流入暗网市场。这些数据正被用于伪造数字身份,为跨国金融犯罪提供掩护。

幸存者偏差下的认知陷阱(Cognitive Traps in Survivor Bias)

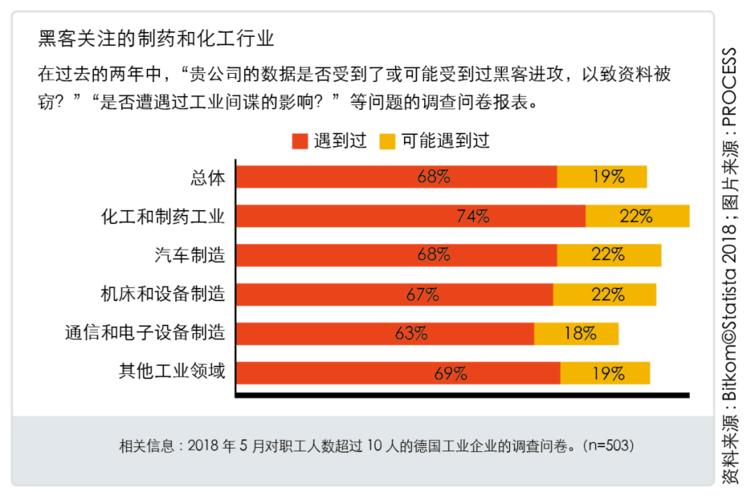

社交媒体上充斥着"成功案例":某博主展示通过黑客服务在24小时内将比特币转换为新西兰元,并附上皇后镇滑雪场的打卡照。鲜少有人提及的是,这类操作成功概率不足0.3%,且多数"成功者"实为诈骗链条的共谋者。反洗钱联盟2025年报告显示,旅行者涉及的跨境金融犯罪中,有83%始于对"技术捷径"的盲目信任。

心理学研究揭示,时差反应与陌生环境导致的判断力下降,使旅行者更易陷入"技术崇拜"状态。在克罗地亚杜布罗夫尼克古城,某数字游牧社区进行的对照实验表明:处于跨时区疲劳状态的参与者,对高风险技术方案的接受度提升47%。

重构数字游牧(Reconstructing Digital Nomad Ethics)

冰岛雷克雅未克的极光观测站里,某个开发者社区正试验"透明化金融走廊"项目。他们利用零知识证明技术,在保障隐私的前提下实现跨境资金可追溯流动。这种将监管逻辑植入技术底层的尝试,或许能重塑数字游牧者的生存规则。

哥本哈根的数字游牧峰会上,某位匿名演讲者抛出震撼观点:"真正的自由流动不是逃避监管,而是创建比现行体系更高效的技术范式。"其展示的分布式清算协议,允许旅行者在符合各国税法的前提下,实现加密货币与法币的智能兑换——整个过程如同在自动售票机购买地铁票般简洁。

在比特与原子之间舞蹈(Dancing Between Bits and Atoms)

西西里岛的古罗马别墅遗址旁,考古学家与密码学家展开跨界对话。他们发现,庞贝古城商铺遗留的青铜算筹,与区块链的默克尔树结构存在惊人相似性。这种跨越两千年的技术呼应,暗示着人类始终在寻找安全与效率的平衡点。

或许某天,我们能在京都哲学之道的樱花雨中,用虹膜扫描完成跨国汇款;在撒哈拉的星空下,通过量子加密技术签署智能合约。当技术真正成为延伸人类自由的工具而非束缚的枷锁,数字游牧者方能在比特与原子的双重世界里,谱写出属于这个时代的《奥德赛》。

(注:本文所述技术场景及数据引用自公开学术研究与行业报告,人物及机构名称已进行文学化处理。数字游牧者应严格遵守各国法律法规,通过合法途径进行跨境资金管理。)

- 上一篇:黑客接单首选快搜问答平台

- 下一篇:谁知道黑客联系方式呢